Chinatown Cultural Plan 華埠文化規劃

點此看英語版 Click here for English version

簡介

《華埠文化規劃》是一項針對華埠未來發展的綜合性策略,旨在將其打造成一個歷史文化街區與文化藝術中心。本規劃概述了華埠目前的文化與藝術生態系統,並提出了一系列策略,以便支撐並培養在華埠創造文化與藝術的人員、場所、企業與組織。作為《華埠總體規劃》的附錄,《文化規劃》明確闡述了一系列共同願景、價值觀與行動,以維護華埠作為波士頓移民、工人階級以及亞裔僑居社區的繁榮文化空間的地位。

背景

華埠為何需要文化規劃?

儘管華埠的文化活動蓬勃發展,但對於創建該街區的獨特文化的工人階級與移民而言,他們面臨著空前嚴峻的流離失所威脅。居民與社區組織意識到,文化要蓬勃發展,人們必須齊心協力,在城市發展壓力下保護文化傳承者、場所、企業和機構的資源。「文化」的創造與保護不僅關乎美學或消費品,更與人們及其生活方式,以及作為力量、歸屬感以及福祉源泉的文化的保護相關。用規劃師Ananth Udupa的話來說,「就算你有房子,但是如果沒人和你一起生活,那你會很難生存下去。」文化規劃是一個至關重要的工具,它圍繞著保護華埠的藝術與文化生態系統,以及確保它們繼續在未來蓬勃發展來對策略和利益相關者進行協調。

「我們不希望華埠淪為迪士尼樂園式的華埠。我們需要確保華埠能夠繼續包容各種身份、僑民以及對話,繼續成為文化生活的一個充滿活力的部分,任何人都能在其中體驗並看到自己的影子。」

-- Cynthia Woo

流程

《文化規劃》背後的流程始於不同組織之間的對話,包括ACDC、包氏藝術中心、華埠土地信託會(Chinatown Community Land Trust)和露絲·甘迺迪綠道保護會(Rose Kennedy Greenway),以組織並簡化社區的各種藝術文化戰略。此前,華埠總體規劃委員會(Chinatown Master Plan Committee)和大都會區域規劃委員會(Metropolitan Area Planning Commission,簡稱MAPC)於2018年展開了一項參與式社區規劃流程,最終制定了《華埠2020年總體規劃》。

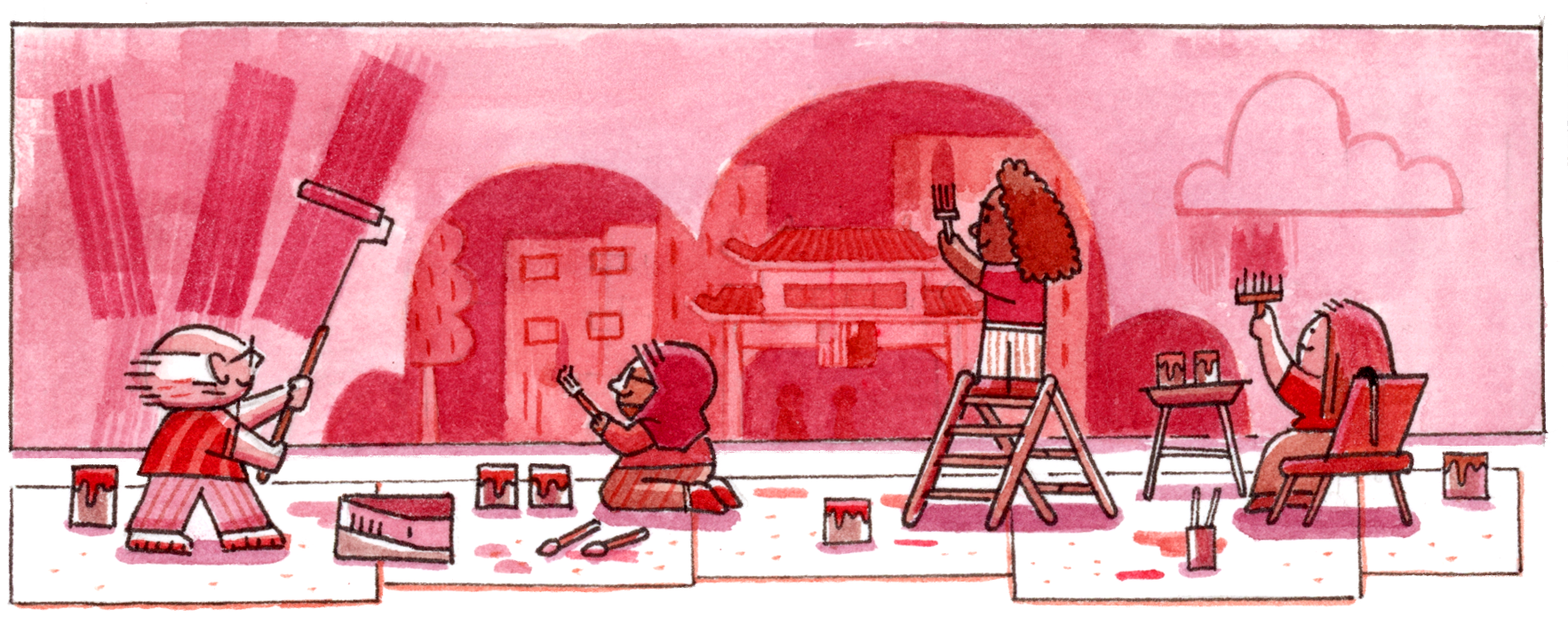

藝術家在規劃流程中的參與構成了此專案的一個重要方面。組織方聘請了一個藝術家團隊來設計、執行並記錄創意社區參與活動。這些藝術家負責制定參與策略,以覆蓋社區的不同領域,並透過多種感官和認知方式來獲取意見。有關藝術家團隊的參與策略的更多資訊,請參閱社區參與。

「如果我們希望華埠發展成文化街區,那你就需要思考如何將文化、街道、住房以及不同政策關聯起來……另外,我們希望能在調查與焦點小組外有更多途徑,希望人們可以透過不同方式來與這個規劃產生聯繫,因此我們希望藝術家能參與到流程中來。」

-- Lydia Lowe

社區參與

藝術家團隊的社區參與方法基於以下設計原則:

- 參與活動應對社區做出貢獻,且不具有剝削性

- 參與活動應涉及不同程度的參與,以確保參與的廣泛度

對藝術家團隊而言,這些參與活動必須令人愉悅、具備吸引力且具有開放性,以鼓勵不同人群對華埠文化進行廣泛定義。

華埠人群

華埠人群 是一個照片肖像和訪談系列,專注於收集以「你覺得華埠的神聖之處是什麼?」問題為中心的故事。藝術家團隊成員Mel Taing創建了一個肖像「照相亭」,並對其後由一個採訪小組採訪的參與者進行了拍攝。活動結束後,每位參與者都收到了照片,用以表達感激之情並作為參與活動的紀念。我們將這項活動引入到了華埠的原有活動中,以吸引居民、大學生、社區領袖、華埠年輕人等廣大參與者。

關鍵問題:你覺得華埠的神聖之處是什麼?如果華埠明天就要消失了,你會懷念哪些景物/聲音/氣味/味道?你現在所喜愛的華埠的哪些東西,你會希望後代也能享受?

參與方式:隨時可參與

參與者人數:50+

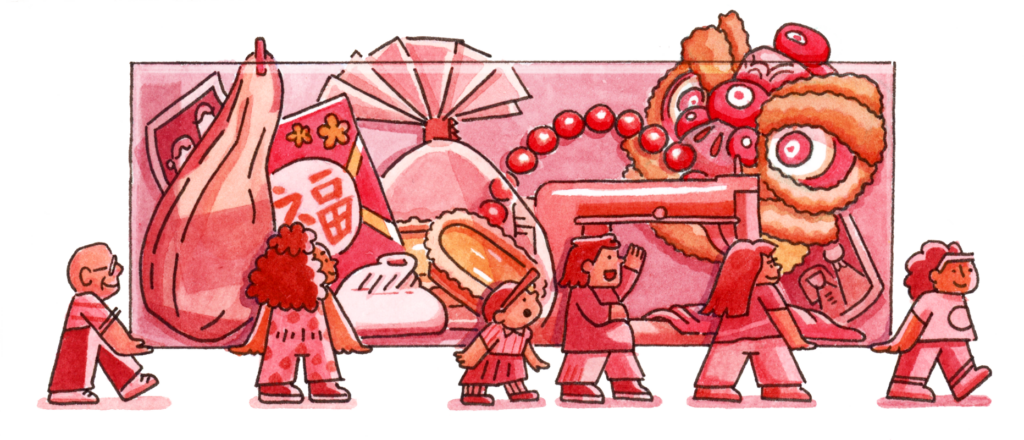

活動:2024年10月28日,A-VOYCE的SaturPLAY活動(司徒麗英公園(Mary Soo Hoo Park));2024年11月11日,ACDC(亞美社區發展協會)的「舞龍開場」慶典(哈德遜街門廊(Hudson Street Stoop))

記憶重現晚宴

記憶重現晚宴是一個講述故事的晚宴活動。參與者需要講述一個與某一地點相關的故事,喚起聽眾對華埠的歸屬感。晚宴期間,每位參與者都分享了故事,並將其地點添加到由藝術家Katelyn Lipton設計的地圖上。該晚宴靈感源自Evelyn Rydz的Comida Casera Project,旨在精心打造一次深度參與活動,邀請居民、組織領袖、藝術家、年輕人等分享彼此的故事,享用來自華埠餐廳的美食。第二場晚宴專門為居民舉辦,主要以廣東話進行。

關鍵問題:華埠的哪些地方可以喚起人們對華埠的歸屬感?華埠有哪些文化資產?

參與方式:深入對話

參與者人數:50+

活動:2024年1月18日和2024年3月7日,於包氏藝術中心(Pao Arts Center)舉行

華埠藝術活動年表

長期以來,藝術家們在華埠積極參與藝術活動,踴躍進行創作、組織、教育、宣導、記錄並激發人們的靈感。本大事年表由一些社區成員提供,他們提供了1979年至今的許多關於「藝術」與「行動主義」的事例。雖然本清單並不完整,不過我們希望它能幫助您瞭解華埠歷史悠久的藝術活動,並激勵未來的藝術家與活動家!

投稿人:Lydia Lowe、Vivian WuWong、Wen-ti Tsen、Ponnapa Prakkamakul、Christina R Chan、Maria Fong、Lily Xie、Jeremy Liu、Mike Blockstein、Rebecca Leu、Helen Liu

1979年: 首屆波士頓美籍亞裔藝術家展

合作方:亞裔文化資源中心

1985年: 漫漫正義路:黃龍光事件

為支持華埠員警暴行受害者黃龍光(Long Guang Huang)伸張正義的活動而製作的影片。黃先生於1989年獲得了波士頓政府賠償的85000美金。

合作方:亞裔文化資源中心、華人前進會

1986年: 團結/社區:華埠社區壁畫

在因私人開發而在2002年遭到拆除前,華埠團結社區壁畫覆蓋了艾希街38號(38 Ash Street)的整面牆壁。該壁畫由Wen-ti Tsen和David Fichter共同設計,並與華埠社區的眾多成員合作完成。

合作方:Wen-ti Tsen、David Fichter、Annie Chin-Louie、昆士學校社區委員會(Quincy School Community Council ,現為波士頓華埠社區中心)、衆多志願者

1987年: 堅強與奮鬥

“紀錄片《堅強與奮鬥》(Through Strength and Struggle)講述了P&L製衣工人的故事。

合作方:亞裔文化中心、華人前進會

1987年: 紙天使

《紙天使》(Paper Angels)是由林小琴(Genny Lim)創作的一部具有開創性的獨幕劇,講述了1915年被扣留在舊金山天使島上的中國移民,為了在美國過上美好生活而孤注一擲的故事。由亞裔文化資源中心(Asian American Resource Workshop)和東海岸亞裔美國學生會(East Coast Asian Student Union)製作。

合作方:Genny Lim、Michael Shin、Christina Chan、Siu Tip Lam、Carlton Sagara、Anita Wong等

1989年至今: 首次全市範圍的「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」慶典

1989年五月,亞裔文化資源中心舉行了首屆「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」慶典(並於後續舉行了多次慶典),由San Jose Taiko提供表演。

1990-1994年:媒體教育專案

亞裔文化資源中心和羅克斯伯裡社區新聞和西班牙裔規劃和評估辦公室(Roxbury Community News and Hispanic Office for Planning and Evaluation)合作發起了媒體教育專案,以記錄媒體對有色人種社區的偏頗描述

合作方:亞裔文化資源中心、羅克斯伯裡社區新聞和西班牙裔規劃和評估辦公室

1990-1999年: 歡迎來到亞裔美國

關於亞裔美國人經歷的一系列多媒體藝術展。主題包括「挑戰神話(Challenging the Myths)」(1993年)、「構想新世界(Visualizing a New World)」(1995年)和「戲劇、詩歌與舞蹈(Drama, Poetry, and Dance)」。

合作方:亞裔文化資源中心

1992年: 亞裔美國人漫畫書

與亞裔文化資源中心共同創作的《亞裔美國人漫畫書》講述了四個亞裔美國人的經歷。

合作方:Wen-ti Tsen、亞裔文化中心、衆多志願者

1993-1994年: 華埠C地塊保護聯盟

在反對T-NEMC提出的關於C地塊的停車場提案的鬥爭中,使用了許多藝術手法,包括為構想中的社區中心舉行模擬落成典禮,配以剪綵儀式和燃放鞭炮。

1995年至今: 波士頓亞裔美國人電影節

波士頓亞裔美國人電影節(Boston Asian American Film Festival,簡稱BAAFF)由亞裔文化資源中心於1995年發起,現已成為新英格蘭地區最大的亞裔美國人電影節,著重於亞裔僑居社區的獨立電影和/或關於亞裔僑居社區的獨立電影。

合作方:亞裔文化資源中心、Arts Emerson

1999-2001年: 華埠盛宴

「華埠盛宴」(Chinatown Banquet)是一個由藝術家Mike Blockstein領導的藝術、教育與公民參與專案,旨在吸引當地青少年探索波士頓華埠的歷史與文化。

合作方:Mike Blockstein、Jeremy Liu、Eun-Joung Lee、DoWhile Studio以及多個當地組織

2001年:自由廣場堵車

「堵車」。為了反對自由廣場(Liberty Place)專案,我們組織了一次涉及的汽車數量與規劃中的停車場中的汽車數量相同的堵車活動,以強調其將對交通產生的負面影響。

合作方:保衛華埠委員會(Campaign to Protect Chinatown)、亞裔文化中心、華人前進會、 Michael Liu、Karen Chen、Andrew Leong、Jeremy Liu、Hiroko Kikuchi、不計其數的司機

2000-2005年: 華埠哈德遜街活動

華埠哈德遜街活動(Hudson Street for Chinatown Campaign,簡稱HSC)在爭取對24號地塊重建控制權的活動中融入了多種藝術實踐,包括故事分享、紀錄片以及藝術品的遊擊式設置。

2006-2015年: 王/易紀念美術館、CPA和AARW專案

王/易美術館(Wong/Yee Gallery)在華人前進會(Chinese Progressive Association)的回廊中舉辦了15場以上的展覽和藝術家活動,由王/易美術館委員會志願策劃。

合作方:Wen-ti Tsen、Giles Li、Lydia Lowe、Tom Chen、Jasmine Lee、Carolyn Chou、Shiliu Wang、Lorrayne Shen等

2014-2015年: 華埠的R願景

「華埠的R願景」(R Visions for Chinatown)是在波士頓華埠舉行的一系列暫時性的藝術介入活動,旨在突出具有社區發展潛力的公共財產,並反對流離失所。這些藝術介入活動包括了街頭針織藝術、壁畫、表演、藝術品設置等。

合作方:華人前進會、華埠土地信託會、Lorrayne Shen、Wen-ti Tsen、Chu Huang、Catalina Yan Tang、Jennifer Lin-Weinheimer、Keith Francis、Pampi Thirdeyefell、Loreto P. Ansaldo、Maryann Colella、Andrea Zapitella、Monica Mitchell等

2016年: 故鄉

藝術項目「故鄉」(Home Town)旨在為波士頓華埠在過去幾年中舉行的運動提供支持,以抵制對社區完整性構成威脅的大規模城市發展與中產階級化現象。

合作方:Wen-ti Tsen

2016年: 反對士紳化的壁畫

反對中產階級化壁畫是一項行動活動,邀請唐人街居民和當地活動人士在 CPA 的 Wong/Yee 畫廊創作一幅 30 英尺的臨時壁畫。這幅畫分 3 個不同的日子完成,約有 200 名老人和年輕人參與。

合作方 : W/Y 畫廊、 東西匯(East Meets West)、衆多藝術家和活動家志願者

2017年: 面對排斥:先驅活動家Harry Dow和Tien Fu Wu

這一多媒體社區活動旨在重點介紹1882年《排華法案》以及川普總統於2017年頒佈的《穆斯林移民禁令》。

合作方:Christina R Chan、Eric Cheung、Tim Corbett、Alexander Holden、Sophia Koevary、Danny Mourino、Josh Santor,由英格蘭地區華人歷史學會(Chinese Historical Society of New England,簡稱CHSNE)和ArtsEmerson製作

2017年至今: 千絲萬縷

「千絲萬縷」(Tied Together by a Thousand Threads)是ACDC的首個支撐項目,利用以社區為中心的公共藝術來對抗華埠的中產階級化現象。最近一次的恢復時間是2023年。

合作方:Shaina Lu、Yvonne Ng、ACDC的A-VOYCE青年團

2018-2022年: 駐地實驗室

「駐地實驗室」(Residence Lab)是一個由包氏藝術中心和亞美社區發展協會(Asian Community Development Corporation)聯合推出的創新居住專案,旨在透過對波士頓華埠利用率較低的場所進行創意和藝術啟動,增強藝術家和居民共同保護波士頓華埠的能力。

合作方:包氏藝術中心、亞美社區發展協會

2020-2022年: 洗作

《洗作》(Washing)是一個多媒體藝術專案,講述了公路建設對華埠居民的影響,以及居民們如今對環境、文化和物質修復的願景。

合作方:Lily Xie、Maggie Chu、Charlene Huang、Chu Huang、Dianyvet Serrano、ACDC(Jeena Chang和May Lui)

2021年: 歸屬歸宿

壁畫「歸屬歸宿」(Where We Belong)由亞美社區發展協會的AVOYCE青年團與Ponnapa Prakkamakul聯合創作而成。該壁畫弘揚了社區故事,是位於華埠北部邊緣的埃塞克斯街79號(79 Essex Street)的標誌性建築。

合作方:Ponnapa Prakkamakul、亞美社區發展協會、牛津地產集團

2020年至今: 燈籠故事

藝術家Yu-Wen Wu創作了 31 個懸掛燈籠,突顯唐人街的歷史、文化、藝術、教育、創業和社會正義。吳與波士頓的社區和說故事的人合作設計了燈籠圖像。

合作者:Yu-Wen Wu、Rose Kennedy Greenway Conservancy

2021-2022年: 哈德遜街門廊:講故事與搖擺

「哈德遜街門廊」是一個公共藝術項目,旨在將綠茵宛公園(One Greenway Park)改造成一個活力與包容性兼具的門廊。首座設施是由當地藝術家Gianna Stewart創作的「講故事與搖擺(Storytell & Sway)」。

合作方:Gianna Stewart、ACDC與華埠居民

持續中: 華埠工人雕像

這四座華埠工人雕像旨在紀念幾十年來透過體力勞動來建設波士頓華埠的移民工人,包括洗衣工、餐廳工作人員、製衣工人和照顧孩子的老年女性。這些形象將鑄成青銅雕像,永久放置在華埠的公共場所。

合作方:Wen-ti Tsen

持續中: 移民歷史徑

一個多媒體公共藝術項目,透過喚醒波士頓華埠的社區檔案,分享這個社區內工薪階級移民的歷史故事。

合作方:華埠土地信託會、移民歷史徑委員會(Daphne Young Xu、Vivian WuWong、Lydia Lowe、Franny Wu、Elisha Zhao、Lily Xie、Cynthia Yee、Michael Liu、Hongyan Yang、Joseph Nevins、Chutze Chou等)

經驗教訓與收穫

是什麼成就了今天的華埠?華埠的文化要繁榮發展,目前需要什麼?華埠需要什麼來在未來實現其文化的變革與發展?

透過社區參與,我們從居民和社區成員處瞭解到了關於這些問題的許多答案。如需瞭解更多資訊並閱讀《華埠文化規劃》,請點擊此處。

「對我來說,我最懷念的華埠味道就是『不太甜』。美國的很多東西都很甜。但是在華埠的麵包店裡,甜度就恰到好處——『不太甜』。」

- Jake Kwan

「我喜歡看到老人在公園玩耍和閒逛。很高興看到他們仍然能夠感受到該地區的社區意識,儘管我知道過去十年發生了很大變化。 」

- Ashley Kwan

如果華埠明天就要消失了,你會懷念什麼?

「如果華埠完全消失的話,我最懷念的會是人們用普通話和廣東話說話的聲音吧。因為我是領養的,父母是美國白人,所以我從小就不會說這些話,周圍的人也不說這些語言。要和有著相似外表以及相同文化背景的人們交流,我只能去華埠。」

- Devon Stahl

「華埠並非單純由餐廳組成。華埠的真實故事遠遠超出了餐廳的範疇。」

- Cynthia Yee

「我喜歡看阿姨們一起散步,用廣東話或臺山話交談。她們的嗓門非常大,看起來非常快樂。」

- Lily Song

是什麼成就了今天的華埠?

「我讀研究所時最好的朋友之一就住在華埠。……他的房東從來沒漲過房租。(他)的意願非常明確。他致力於保護一種緊密結合、口碑良好的市場。不使華埠中產階級化,也不讓它成為市場上叫價最高的地方。」

- Andres Sevtsuk

「我在CPA(華人前進會)做過志工,幫助剛剛被解雇的製衣工人們維權。AARW(亞裔文化資源中心)在街對面上演了一部名為《紙天使》的戲劇,講述天使島上早期被扣留者的故事。看過這部劇後,我意識到我的爺爺是個紙……為什麼沒人和我說過?我讀的公立學校從沒講過這個。而現在,我卻在AARW的劇裡瞭解到了這一事實。」

- Christina Chan

關於華埠的哪些回憶能夠喚起歸屬感?

「轉角麵包店有一種杏仁包。這是家的味道。太好吃了……我在來的路上就把它吃了。我是波多黎各人。它讓我想起了家鄉的pan sobao麵包。這讓我回憶起在波多黎各生活的感覺,去麵包店買新鮮麵包,說是要帶回家,結果沒到家就把它吃完了。」

- Dianyvet Serrano

「高中放暑假時,我和媽媽一起在服裝店打工。下班後,所有製衣工人都會去街角的雜貨店看看那天有什麼新鮮的菜可以買回家做晚飯。……我還記得當時感受到的社區意識。大家都聚在一起,買菜回家做飯。(製衣工人們)還加入了工會,工會大樓現在還在哈里森大街的轉角處呢。我還能記得和媽媽一起去工會大廳時的場景。」

- Suzanne Lee

「華埠最神聖之處在於:它是家。我是第三代華埠居民了。我外婆和媽媽都在這裡長大。在上世紀60年代強制拆遷時,我們是第一批回到哈德遜街的家庭之一。很幸運能夠回到外婆的家。我只想確保,我的兒子也能在這裡長大。」

- Courtney Ho

你覺得華埠的神聖之處是什麼?

「華埠的神聖之處在於社區。這裡不允許外來之物破壞社區。比如說,我在和賣瓜的Nian姐姐聊天。我剛買了她的瓜。……她會告訴我怎麼用它做菜。你在全食超市可沒這待遇。社區,這就是華埠的最神聖之處。」

- Cynthia Yee

「波士頓華埠的組織歷史對我來說非常神聖。」

- Emma Ishida

文化規劃工作組

- 露絲·甘迺迪綠道保護會,公共藝術總監兼館長,Audrey Lopez

- 包氏藝術中心,總監,Cynthia Woo

- 亞美社區發展協會,社區設計與規劃經理,Rebecca Leu

- 亞美社區發展協會,社區設計與規劃總監,Jenny Huang

- 華埠土地信託會,總監,女性,Lydia Lowe

- 大都會區域規劃委員會,藝術與文化副規劃師,Ananth Udupa

- 大都會區域規劃委員會,藝術與文化總監,Annis Sengupta

- 波士頓市藝術與文化市長辦公室,文化規劃專案經理,Anita Morson-Matra

- 藝術家,Heang Rubin

- 藝術家,Mel Taing

- 藝術家,Lily Xie

前成員

- 亞美社區發展協會,社區規劃與設計總監,Jeena Chang

- 露絲·甘迺迪綠道保護會,公共藝術副館長,Sheila Novak

製作人員

所有插圖來自 Yuko Okabe.

所有插圖來自 Lee-Daniel Tran 拍攝。

網站設計製作由 Lily Xie 負責。